心梗一定是“捂着胸口、痛到说不出话”的突发大戏;可临床上,真正要命的,往往是前一两天、甚至一两周就悄悄出现的“小不舒服”。它不轰动、不扎眼,却像滴水穿石——等你反应过来,心肌已经缺血太久。别把身体当成“能忍就忍”的机器,心脏从来不会无缘无故发脾气。与其在急诊室里抢时间,不如在日常里多留一秒钟给自己:那一秒,可能就是心肌的“复活券”。

最值得警惕的3个症状

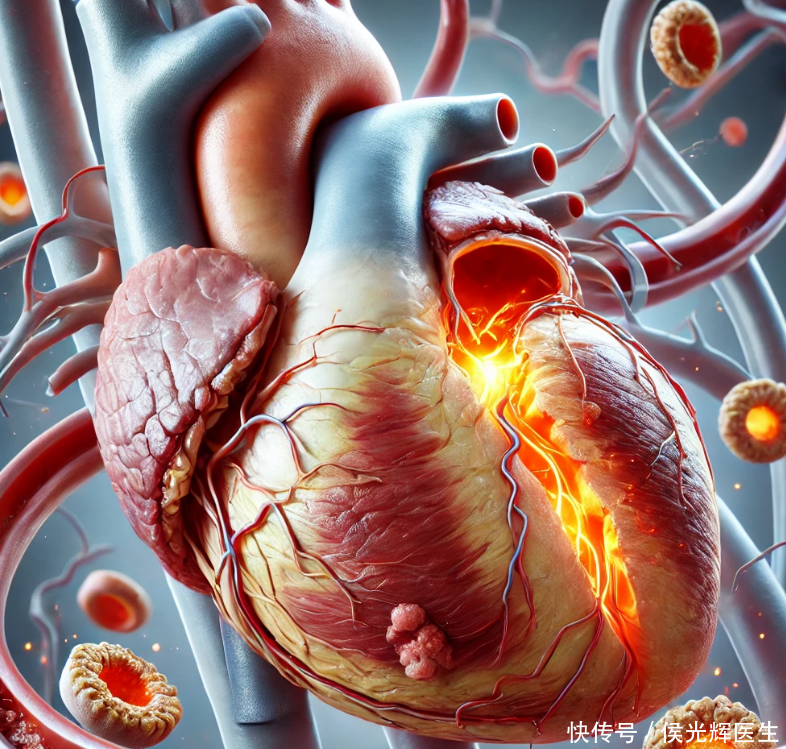

① 持续性“胸口被压着”的痛与闷:位置常在胸骨后或偏左,像被沉砖压住,可能向左臂内侧、后背放射,活动或情绪激动时加重,休息难以完全缓解,持续≥10分钟要格外警惕。别被“还能忍”骗了你自己,这类疼痛背后常是冠脉供血骤减。

② “不在胸口”的痛+冷汗恶心:上腹胀痛像胃病、颈部/下颌/肩背酸痛像落枕、莫名出冷汗、恶心欲吐……这些非典型表现在女性、老年人、糖尿病患者中更常见。若这些不适在活动后出现或伴随胸闷、气短,请把“胃病”与“心脏问题”同时列入可能,别只抹藿香正气就算了。

③ 气短与“忽然就累了”的疲惫感:走两步就喘、平躺憋得慌、夜里突然被憋醒,或者这几天像被抽了电——这种“电量骤降”的疲乏,常是心肌缺血、泵血效率下降的信号。尤其合并脚踝水肿、心悸、头晕者,务必提高警惕。

——以上3类,一条就值得尽快就医,何况常常并不“单独出现”。把它们当成火警的三次“预告铃”,别等警报拉满才起身。

为什么总被我们忽视?

因为它会伪装。心脏的疼痛感觉神经与颈、肩、上腹等区域“串线”,所以信号常被误送到“消化道”“肌肉关节”。因为它会挑时间——多在清晨、劳累后、情绪波动时“作怪”,你以为是没睡好、上火了。还因为我们爱贴标签:年轻就不可能心梗?体检“差不多”就绝对安全?抽两根烟、少走两步路不算事?这些“心理麻醉剂”,让危险一路通行。请记住:动脉斑块破裂和血栓形成,就像路面突然塌方,并不总给你彩排。

把握黄金时间:出现可疑症状,先做这三步

第一步:立刻停下手头的一切,原地休息,避免继续耗氧。若家中有医生建议过的含服硝酸甘油,按指示使用;对阿司匹林不过敏且医生曾明确提示可应急者,可嚼服一片(常见100mg或300mg规格,遵循既往医嘱)。

第二步:拨打急救电话,不要自己开车去医院。途中尽量保持平卧或半卧,放松衣领,留意意识与呼吸。

第三步:到院别“报喜不报忧”,把起始时间、诱发情境、疼痛放射、既往病史(高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟、早发家族史)一次说清。心梗救命靠“时间窗”,从胸痛算起的每一分钟,都在决定心肌能否被“抢”回来。与其在走廊里排队,不如在电话里抢先一步。

把风险降到更低:给心脏“松土、浇水、除草”

“松土”——让血管更通畅:管住三高,按医嘱规律用药并复诊,不要自己停药或跟风“自然疗法”。达标的血压、血糖、血脂,是最实在的护心“工程”。

“浇水”——让心肌有好状态:每周≥150分钟中等强度运动(快走、骑行、游泳等),分散到4–5天完成;睡够7小时,减少熬夜与情绪暴冲。

“除草”——把坏习惯连根拔:戒烟是第一要务;控制酒精;少盐少油,优先地中海式饮食模式;体重向健康区间回归。对女性与老年人,别小看“非典型症状”;对糖尿病患者,警惕“无痛性缺血”,定期随访更重要。把体检报告变成行动清单,把家里的血压计、血糖仪用起来,让数据为你服务,而不是躺在抽屉里积灰。

心梗不是电影里的突袭,它更像一封被忽略的挂号信,写满提醒,只是我们没签收。愿你从今天起,给身体一点耐心、给心脏一点体面:当那三种不适敲门时,别逞强,先为自己按下“暂停键”。医学从不反对勇敢,但它赞成聪明——聪明地识别信号,聪明地分配时间,聪明地把命留在自己手里。

(温馨提示:本文为健康科普,不能替代医疗诊断与个体化治疗。如出现上述可疑症状,请及时就医或拨打急救电话。)

第二证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。